Conocido sector turístico de Villa la Angostura por su entorno natural y complejos hoteleros o viviendas residenciales, tiene una rica historia muchas veces desconocida. Vale la pena traerlo a la memoria. Escribe Yayo de Mendieta.

Sobre fines del 1800 un sector del "Paraje Correntoso" - hoy Villa la Angostura- comenzaba a tomar vida propia bajo el nombre de Puerto Manzano. Ubicado en donde hoy se encuentra el próspero barrio residencial que mantiene aún el mismo nombre, ocupando parcialmente el lote pastoril n° 15 de la Colonia Nahuel Huapi. Se origina el nombre en la gran cantidad de manzanos existentes en la zona sobre fines del siglo XIX .

Un nombre lleno de historia

Fue en el famoso territorio denominado “País de las Manzanas “, donde el reconocido oficial de la Marina Española don Basilio Villarino detalló en sus escritos la gran densidad de frutales, y la forma en que estos suelos se encontraban cubiertos por la abundancia de éstos. La misma servía de alimento, tanto a las expediciones españolas, como a las propias tribus. Cabe aclarar que al cacique Valentín Sayhueque se lo denominaba “el cacique del Gobierno de las Manzanas”.

Diversas teorías se han considerado sobre el origen en esta zona, de tal árbol frutal, el cuál a medida que transcurrían los años, disminuía en cantidad. La versión más convincente menciona a los jesuitas, quienes en sus viajes de evangelización trajeron las semillas a este territorio patagónico. Se consideraba además, que es posible que en los arriados de ganado hacia y desde Chile, las vacas que consumían este dulce fruto, pudieran transportar las semillas.

Surge la confusión en algunos documentos, pues el Padre Mascardi al llegar por primera vez al Nahuel Haupi fue recibido con “chicha” de acuerdo a sus propios escritos, razón por la cual se especuló con la hipótesis de que existían los manzanares antes de la llegada del jesuita. Sin embargo esto es incorrecto, pues la “chicha” con la cuál se convidó al misionero estaba compuesta por una mezcla de dos plantas: el lagunera y el machi. Lo que confirmaría que cuando él llegó al Nahuel Huapi no existían allí manzanas.

Sin embargo, investigando en el tiempo, se advierte que el 10 de febrero de 1783 en la primera expedición fluvial por los ríos Negro y Limay, al arribar a la zona de Collón Curá, el español Basilio Villarino - un subordinado José Madariaga - escribía: “...condujo una rama de manzano que él quebró de un árbol y dijo que no había visto más de tres...reconocí bien la rama, y he visto la carga de manzanas que tenía, por los pezones que estaban pegados a las ramas, que las frutas ya los indios se las habían quitado..”. (Villarino, diario De Angelis). Dos días después:“...reconoce los manzanos”, y el día 13:“...hice arrancar y recoger manzanos, para mandar con el “Champán” al Establecimiento del Río Negro (Patagones) a fin de que sirvan de origen y fomento de esa fruta en aquel destino..”.. Esa embarcación inició el regreso el 18 de febrero de 1783, aunque se desconocen los resultados obtenidos con la mencionada idea.

Villarino estaba en la zona de lo que después sería el “País de las Manzanas”, paraje del que tuvo información en Patagones por medio de los nativos. Se hace amigo del cacique Chulilaquin y recibe manzanas como obsequio. También en venta y “trueque”. Las manzanas pasan a ocupar un buen espacio en la alimentación y el trato mutuo entre nativos y españoles. Con piñones ocurre otro tanto. “Suelen estos indios regalar una manzana con mucha fineza, pero veo que hay en abundancia” (Villarino). Y admiraba a:”...aquellos nativos cosechadores de hace más de doscientos años, pero los indios son cosechadores tan finos, que ni una siquiera dañan por descuido...” y “las comen crudas, asadas, y en todos los guisados, y hacen chicha y orejones...,el suelo queda de un año para otro empedrado de manzanas podridas...”.

También George Ch. Musters, marino inglés que visitó las Islas Malvinas, y desde Punta Arenas recorrió a pie la Patagonia hasta Carmen de Patagones (1869 – 1870) dejó mención escrita de estos manzanares. Bien informado por Casimiro y su gente, que lo acompañaron en su expedición, tuvo contacto con los caciques Sayhueque, Foyel e Inacayal. Es obsequiado con manzanas. También a él le tocó el trueque de manzanas y piñones, y desde los toldos de Sayhueque escribió: “...como a cuatro millas de distancia podían verse los manzanos” y ellos “...almacenan además la cosecha natural de piñones y manzanas, con las cuales fabrican una sidra de una fuerza extraordinaria”

El primer poblador

El primer poblador en “Puerto Manzano”, del que se tiene conocimiento certero fue el descendiente de araucanos: Vicente Sebastián Trangol, proveniente de Chile, quien estaba casado con Antonia Guaitra, también de nacionalidad chilena.

El matrimonio, viviendo en Puerto Manzano, fue padre de cuatro niños argentinos: Horacio Trangol que falleció a los dos años de edad el 15/03/1925, Bernardo Trangol fallecido el 31/01/1928, Elena Trangol, quien falleció a los once años de edad el 16/02/1935 y María Trangol, quien murió al nacer en un confuso episodio (se la encontró flotando en el lago) el 09/09/1935.

Cuando apenas se iniciaba el siglo XX, la Compañía de Maderas del Neuquen, explotaba el área y poseía una pequeña proveeduría para atención a su propio personal, los escasos pobladores que habitaban en la zona, o eventuales viajeros en su paso hacia o desde Chile.

La explotación de la madera por parte de esta empresa - que tenía su base de operaciones en Puerto Manzano – generó no pocos reclamos por parte de los primeros colonos.

Un documento de 1903 menciona el conflicto, cuando expresa: “a propósito, ya que pongo el pie en la explotación de bosques, voy a hacer algunas observaciones que vienen aquí oportunas y que son enteramente fundadas. El gobierno ha cedido los lotes del Nahuel Haupi a los colonos imponiéndoles condiciones que todos están dispuestos a cumplir. Pero hay un “pero” que está tan desarrollado que ha llegado el momento de podarlo. Y es que el gobierno ha cedido para la explotación de bosques sólo una fracción que está ubicada en la costa norte del lago, más o menos en el paraje denominado”Correntoso” (en realidad era exactamente Puerto Manzano) a la Compañía Maderas Neuquen. Y bien ¿cómo se entiende que esta compañía usufructúa en toda la costa norte en miles y miles de hectáreas con el consiguiente gravamen para los colonos que están protestando a viva voz, porque dicen que a ese paso no les dejarán ninguna riqueza en el suelo, ni paciencia para trabajar cuando todo el mundo manda en la tierra que se les concede?”.

Continúa más adelante agregando:”el colono señor Federico Baratta, concesionario del Lote n° 8, tuvo un incidente con un representante de esta compañía - con escopeta en mano - no sólo por la intervención que se le efectuara en su tierra a los efectos del desmonte, sino también porque los trabajadores que tienen la misma, destruyeron todo lo que encuentran a su paso, no respetando “rosas” (desmonte de pradera mediante el uso de fuego), etc...”.

Lugar de encuentro de los primeros vecinos

El lugar de asiento de esta compañía, estratégico en su ubicación ,lo transformaría con el tiempo en un sitio de reunión de los lugareños y los nuevos colonos que se acercaban aprovechando las ofertas de la Dirección de Tierras y Colonias en su plan de poblar las zonas casi desérticas sobre los límites cordilleranos. Así, una vez transformada en hostería era el paso obligado de todos los nuevos pobladores.

El 1905 la Compañía de Maderas del Neuquen cesa en su actividad, vendiendo la propiedad a otro colono extranjero habitante de la zona: el alemán Cristián Boock. Este a su vez había tramitado la compra de tierras ante la Dirección de Tierras y Colonias. Adquirido el lote se radicó en Puerto Manzano, aunque recién escrituró su propiedad el 18 de noviembre de 1910. En sólo dos años en la propiedad se habían realizado importantes mejoras, en el lote pastoril n° 15 que contaba con una superficie de 625 has.

Cristián Boock había nacido en Rendsbrug, provincia de Holstentein, Schlenig. Era hijo de Eugenio Boock - que murió en 1898 en Estados Unidos - y de María Engelbradt, alemana que fue enterrada en Roca (1897). La familia había llegado desde Alemania en 1897, con sus tres hijos, el mencionado Cristián junto a sus hermanos Bernardo y Benito.

El domingo 7 de febrero de 1904, Cristián Boock, contaba con 33 años, cuando se casó con la joven chilena Adela Leonor Barrientos, de 24 años, que había nacido en el pueblo rural de San Pablo, 21 kilómetros al norte de Osorno.

Radicado en Puerto Manzano, Book realizó la construcción de tres casas con numerosas habitaciones (diez en cada una), galpones, y más de cinco kilómetros de cercos perimetrales. La tarea agropecuaria era febril, se sembraron 15 has de trigo, y 20 has de avena, una enorme huerta para el uso de la familia y los eventuales huéspedes (papas y hortalizas) .

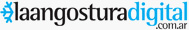

La ganadería también era sostén de la economía familiar contando con más de cien vacunos, además de caballos y bueyes. El muelle comprendía la obra necesaria para la comercialización de los productos, debido a que toda la economía se desarrollaba a través de los barcos, la vía común de comunicación con el naciente pueblo de “San Carlos”.

La Compañía Chile Argentina como parte de uno de sus numeroso proyectos de desarrollo comercial en la región, sembró en este lote pastoril cuatro mil frutales en sociedad con el propietario; sin embargo el emprendimiento no prosperó. Posteriormente, a finales de 1914, los socios propietarios de la Compañía Chile Argentina, deciden abandonar los proyectos económicos en la Argentina (como consecuencia del inicio de la Primera Guerra Mundial), pasando el dominio de la Compañía al inmigrante italiano: Primo Modesto Capraro.

Dos suizos en Puerto Manzano

Posteriormente la propiedad pasó a manos de dos suizos: Leonardo Ardüser y Pablo Buol, quienes adquirieron el lote el 29 de septiembre de 1913.

Los nuevos dueños continuaron con la explotación agropecuaria y el hospedaje. Las instalaciones eran de buena construcción y el sitio de encuentro entre los colonos de la zona. Asimismo, le dieron mayor impulso a la explotación, sembrando gran cantidad de árboles maderables (la industria maderera era un muy buen negocio), además de gran variedad de flores y rosales, lo que transformó al sector en un área de extrema belleza y color al llegar la primavera.

Posteriormente e invitado por sus coterráneos, llega al lugar otro suizo que se suma al emprendimiento: Alberto Rahm, quien con su familia se especializó en la elaboración de dulces, jaleas y licores con la materia prima cultivada en el lugar. Para ese entonces Puerto Manzano era un sitio de paso obligado de las primeras excursiones - muy esporádicas - que se realizaban en barco por el Nahuel Huapi.

El lugar ideal a la hora del té

Fue así como un turista escocés Ernesto Jewell, quien residía en Hurlinghan (Buenos Aires) en forma permanente, al conocer el lugar decidió que era allí donde quería vivir. Adquirió la propiedad en $ 45.000 m/n un 22 de febrero de 1921, extendiéndose la escritura a través de la Escribanía del doctor Mario Novarro.

El nuevo titular, don Ernesto Jewell transformó la bahía, en el lugar obligado para tomar el té, siendo visitado por personalidades muy conocidas como Exequiel Bustillo, Luis y Carlos Basulado Ortiz, Araaon de Anchorena, (pionero del vuelo en Globo en la Argentina) Lynch, y diversos visitantes que pertenecían a la alta sociedad de la década del treinta.

Ernesto Jewell era reconocido por su extravagante y fuerte personalidad, muy activo y participativo, fue presidente del, por entonces, aristocrático Club Hurlinghan, y formaba parte de numerosas comisiones de fin benéfico y cultural mientras residió en Buenos Aires.

Fue elegido miembro titular de la primera Comisión Pro-Parques Nacionales de Sud, movimiento que más tarde daría forma en la Dirección de Parques Nacionales y que presidiría durante diez años su amigo Exequiel Bustillo.

Yayo de Mendieta

Villa la Angostura

Del libro "Una Aldea de Montaña", del mismo autor publicado en el 2002